脱炭素・カーボンニュートラルに向けて世界各国の取り組みが加速する中、注目されている1つがバイオ燃料です。

バイオ燃料は化石資源由来のガソリンなどに変わる環境負荷の低い燃料です。

その中でも今回は日本で利用が進んでいるバイオ燃料のETBE(エチル・ターシャリー・ブチル・エーテル)について解説します。

すでに利用が進んでおり、今後更に注目が集まるバイオ燃料の1つですので、是非参考にしてください。

化学メーカーで海外勤務を経験後、新規事業の企画・立ち上げを担当し市場調査や技術調査を実施。最近は自然言語処理を活用した自動情報収取ツールの開発も行う。

ETBEとは何か?まずは1分で理解

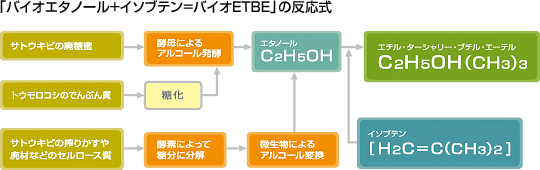

ETBEとはエチル・ターシャリー・ブチル・エーテルの略で、「エタノール」と「イソブテン」から製造されるバイオ燃料です。

そしてこのETBEはガソリンに混ぜられて使用されています。(バイオガソリンとして日本では販売されています。)

それではなぜこのETBEはバイオ燃料なんでしょうか?

それはETBEはバイオエタノールから製造されているからです。

具体的な製造方法は以下の図を参考にしてください。

バイオエタノールと聞くと、海外ではすでに車の燃料として使われているイメージがあるかもしれません。

実は日本でもこのバイオエタノールをアメリカとブラジルから輸入していますが、そのままは使用していません。

上の図のように、一旦バイオエタノールをイソブテン(石油由来)と混合してETBEにした後、ガソリンに混ぜて使用されています。

このようにETBEはガソリンに混ぜて使用されており、バイオエタノールから製造されていることから、バイオ燃料の1つになります。

なぜ日本ではETBEをガソリンに混ぜるのか?

よくある疑問が、「なぜ日本ではETBEをガソリンに混ぜるの?」というものです。

確かにブラジルやアメリカなどでは、エタノールを直接ガソリンに混ぜて使用しています。

そのためわざわざエタノールをETBEに変換して使用するのは非効率的に思えます。

それでも日本ではETBEに変換する理由としては、自動車の不具合や事故を防ぐためです。

具体的にはガソリンとエタノールを混ぜた際に、少量の水が入ってしまうと層分離を起こしてしまい、ガソリンの品質低下(オクタン価低下など)を起こしてしまいます。

これに対してETBEはエタノールように水との親和性が低いことから、水が混ざる心配がなく、ガソリンと性質もほぼ同じだからです。

そのため日本ではバイオエタノールを直接利用するのではなく、バイオエタノールをETBEに変換した後使用されています。

世界各国で独自に試験を行い、規格を定めています。日本においても独自に試験を行った結果ETBEなら問題ないと判断されてこのような規格が定められました。

ETBEの将来について

ETBEはこのようにガソリンと同様に扱うことができ、環境にやさしいバイオ燃料です。

しかしまだまだ一般には普及していません。

その理由として製造量の少なさが挙げられます。

日本ではETBEを製造するためのプラントはまだ2基しかないため、今後製造量を増やすためには、ETBEの製造装置を更に増やす必要があります。

またETBEを作るにはイソブテンが必要で、このイソブテンは現在石油由来のものが使われています。

そのためイソブテンをどのように調達するかなどの課題も関わっており、今後製造力がどの程度増えるかは不透明な部分があります。

まとめ

今回はバイオ燃料の1つである、ETBEについて解説しました。

ETBEとはエチル・ターシャリー・ブチル・エーテルの略で、「エタノール」と「イソブテン」から製造されるバイオ燃料です。

今後カーボンニュートラルに向けて取り組みが活発する中で重要な燃料の1つですので、この機会に是非チェックしてください。

コメント